(по мотивам Джона Бойнтона Пристли)

Зурабу СОТКИЛАВЕ, выходцу из волшебной страны Абхазии

Однажды мы вместе с моим земляком батоно Зурабом Соткилавой работали в Большом театре! На гастролях, проходивших в достославном во граде во Киеве в 197… году, мы ставили «Тоску» Пуччини — красивую, величественную и страшную.

Иван Могила был философом и проповедником, давшим свое имя духовной Киево-Могилянской Академии, где учился риторике и той же философии поэт и бродяга Григорий Сковорода. В старинном здании Академии при Советской власти, слава Богу, размещалась не дискотека и не зерносклад, а огромный исторический архив Академии наук Украины, отгороженный желтым кирпичным забором от бывшей Киевской бурсы. Тогда, задолго до перестройки, в огромных корпусах коричнево-желтого цвета, один из которых полуярусом нависал над Червоной площей (Красной площадью), вольготно располагалось Киевское высшее военно-морское политическое училище, готовившее штурманов — политработников для военно-морского флота. Я был полуотличником, сиял усатой кошачьей физиономией с ротной Доски Почета, но уже начинал понемногу задумываться о побеге из коммунистического рая на брега Тавриды. Через некоторое время я там и оказался: вначале в роте морпехов, а после — в дивизионе малых противололочных кораблей на военно-морской базе Донузлав, недалеко от сверхсекретного космического центра управления полетами.

Эти исторические и политические подробности необходимы для полноты картины. Училище было, собственно говоря, единственным в мире военно-морским учебным заведением, располагавшимся в сухопутном городе, за тысячу километров от ближайшего моря. Но по утрам мы бегали к Днепру, на Рыбальский остров, прыгали в шлюпки и качали мускулы на сизых волнах широкой реки, боролись с огнем и водой в тренажерах-отсеках подводных лодок, — насквозь мокрые от пота в глухих комбезах противоатомной зашиты, — сидели день и ночь над картами и лоциями, — словом, понемногу превращались из щенков в капитанов, как сказал когда-то Грин.

Все мы были молоды, здоровы, как быки, одеты в ослепительную форму, и, — как бы это помягче выразиться, — пользовались повышенным спросом на рынке женихов. Конечно, некоторые из нас обладали изрядным опытом особенного циничного свойства и поражали сердца работниц расположенной напротив швейной фабрики имени Смирнова-Ласточкина (кто, интересно знать, такой!?) прямо но скрипучих койках ЦПХ, то бишь общаги, а расшифровывать аббревиатуру не буду — пусть читатель догадается в силу того же цинизма. Но в массе своей мы были настроены пылко, романтично и даже несколько платонически.

Больше всего нас привлекал бесплатный абонемент для военнослужащих в концертном зале Киевской филармонии — нигде не было такого скопления девушек, как в старинном здании с колоннами на спуске к Днепру: потрясающе красивых (что влечет) и интеллигентных, начитанных, остроумных (что заставляет напрягаться). Конечно, некоторых привлекала и сама музыка. Послушав Реквием Берлиоза в исполнении Армянской государственной капеллы, поэт-рокер Юра Правиков, впервые попавший в симфонический концерт, потрясенно сказал:

— Я никогда не знал, что у оркестра может быть такая же мощ’а, как у Led Zeppelin.

И тут же взял абонемент на весь сезон.

Любили мы и зал консерватории, пышный, золоченый, многоярусный, где постоянно шли органные концерты, особенно популярные в те голы, когда, по остроумному выражению одной испанской писательницы, мужчины заявляли, что любят органную музыку Баха, сухое вино и блондинок, хотя на самом деле их влекли красный портвейн, вальсы Чайковского и жгучие брюнетки.

Но в этот раз судьба готовила нам иной дембельский аккорд. Дежурный по училищу сорвал нас с увлекательной приборки осенних листьев на Подоле — гомон, метлы, девушки, гром тачек, на которых мы гоняли кучи разнопламенных осколков осени…

Выстроив дежурный класс (то есть учебный взвод), в темном коридоре с намастиченными полами, капитан второго ранга Темницын сурово оглядел строй, слегка дернул ртом и сказал:

— Завидую я вам, товарищи курсанты! На всем готовом, ни забот, ни хлопот, ЦПХ напротив, в город каждую неделю. Вот попадете на флот а, будете училище, как мамкин дом вспоминать.

Так оно и вышло — даже я, опальный поэт и бродяга, суперголок Черноморского флота, до сих пор вспоминаю полукруглые коридоры бурсы с неясной печалью и умиротворением.

Но тогда мы загудели:

— Ну да, как же, каторгу такую, тут нас за людей не считают…

— Отставить разговоры! — как-то задумчиво скомандовал кап-два и посмотрел в пол. Потом вытянул из-за спины пребывавшую там, в левой руке бумагу, всмотрелся в нее и сказал:

— Кто из вас любит оперу?

— Дурных нема, — тут же сморозил Леня Марченко, наглый и ленивый сын контр-адмирала, командира атомной подводной лодки, — нехай ее первый курс смотрит. — Во-первых, оперу не столько смотрят, сколько слушают, — вразумил Темницын, — а во-вторых, сами-то вы давно на первом были? В-третьих, вас посылают не просто в оперу, а на спектакль Большого театра, вот программка.

Замкомвзвода главстаршина Толстиков, прозванный Тортиллой за длинную шею и вытянутую вперед худую голову, взял программку и прочел первую строку: — ПУЧИНИН. ТОСКА! (сделав ударение на втором, конечно, слоге).

Я подавился от хохота. Тортилла знал мою любовь к исправлениям и что-то заподозрил.

— Больно умный, что ли? — неуверенно проговорил он.

— Пуччини! ‘Тоска! Я пойду! — не слушая Тортиллу, выкрикнул я.

— Но учтите, — снисходительно хмыкнув, продолжил Темницын, — что вас посылают не смотреть спектакль, а работать. Поэтому прибыть туда необходимо в форме два, а там переодеться в рабочее платье и выполнять обязанности рабочих сцены: таскать декорации, монтировать, ну там… — Он опять посмотрел в пол. — И так далее. Но предупреждаю: в буфете пить только газировку!

Да, знал морской офицер Темницын, сирота военных лет, нахимовец, прошедший воспитание у старых флотских, знал он толк в театре! И о буфете знал. Хотя его предупреждению мы так и не вняли. Ох, не газировка продавалась в древнем подвальном буфете!! Пахнувшая лепестками розы «Троянда Закарпаття», густой «Черный доктор», благородный «Старый замок»… Что и говорить!

Первое, что мы выяснили у рабочих сцены, волков-профессионалов с многолетним опытом гастрольной неразберихи, так это то, что особенно нам напрягаться не дадут: ответственность большая, а головы у нас богатые на всякие проделки. Оставалось только вовремя подтащить плоское и подкатить круглое.

Фантастический мир крашеных декораций — пыльных знамен, старых занавесов, замков и мостов, темниц и идиллических лесов, нарисованных на холсте в довольно грубой — вблизи — манере, обступил нас со всех сторон. Я нашел старый рояль, спрятанный в груде пыльного бархатного барахла, и прошелся по клавишам.

— Один я, брат, пыльно здесь, скучно. А бывало, стоял я на сцене, и гремел мною Модест Мусоргский, — услышал я тихий, слегка охрипший голос.

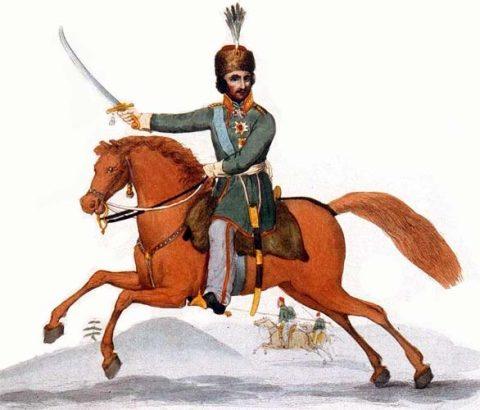

На крутом трапе с правой стороны кулис, примостившись на окне-бойнице, курил австрийский солдат в зеленом мундире с желтыми пуговицами. Ружье было почти настоящее. Я уставился на него.

— Что, в первый раз за кулисами? — сказала массовка. — Ничего, привыкнешь. Там вас, моряков, бригадир искал, надо что-то красить.

О, эта роковая работа! Мне вручили что — то среднее между тушью, гуашью и сажей и велели замазать свежесколоченные ступени замка, где будут в финале расстреливать Мари Каварадосси.

Надо заметить, что у моряков два любимых занятия: лить воду на палубу из гидранта и красить все подряд.

Уж я постарался!

Расстрелянный художник в ослепительно белой сорочке с кружевными манжетами, не кто иной, как гениальный Заруб Соткилава, рухнул на ступени и пару раз перевернулся. В зале прошел хохоток: на спине и рукавах героя явственно обозначились ребра ступеней, всего два часа назад тщательно, по-флотски, накрашенных мной. Батоно Заруб свирепо глянул на измазанную ладонь, сжал ее в кулак, чтобы не видно было срама, и еже более свирепо глянул в ту самую кулису, где, онемев от ужаса, сидел я.

Рабочие сцены, видя мое состояние, добавили яду:

— Закончит петь — убьет. Ты же знаешь, он грузин. Вот возьмет у Федотова пику и заколет тебя. Так что лучше в подвал иди.

Больше я из буфета не выходил. Поняв по прибывающим в подвал посетителям, что опера идет к развязке, я поплелся наверх. Счастливо избежав встречи с Зурабом Лаврентьевичем, я издали наблюдал за Тамарой Милашкиной и хотел поцеловать ей руку. За голос.

Занавес закрылся. И она осталась одна.

На ватных ногах, но стараясь не поддаваться слабости, я шел прямо к ней, только что выпрямившейся после поклона. Развернувшись всем корпусом ко мне, Тамара улыбнулась: к ней приближался худощавый, невысокий — метр семьдесят с бескозыркой — морячок в робе навыпуск с вылинявшим гюйсом на плечах. Протянув перед собой новенькую записную книжку с золотым силуэтом ростральной колонны в Питере, я с трудом проговорил:

— Пожалуйста, дайте мне автограф.

И добавил почему-то:

— Я его всем буду показывать.

Певица засмеялась. Она была перевозбуждена только что отгремевшим блистательным спектаклем, еще горели страсти Пуччини, и вся она была похожа на неистовую степную орлицу.

Привычным жестом она взяла блокнот и почти каллиграфическим почерком, наискосок, наотмашь, начертала свою подпись.

— Позвольте Вам руку поцеловать, — пробормотал я в каком-то бреду.

Она засмеялась и протянула свою королевскую руку, круто изогнув ладонь. Я припаялся к ней раскаленными губами. Тамара взяла меня за голову и притянула к себе.

Я почувствовал головокружительный запах пудры, помады, горячего пота и спелой женской кожи. Я задрожал, как новорожденный жеребенок, на своих кривых монгольских ногах. Притиснутый к мощной певческой груди красавицы Тамары, я задыхался от любви и счастья. Вероятно, она поняла меня, молодюсенького морячка, неделями не видевшего женщин. Взяв меня за коротко стриженную голову, Тамара Милашкина, богиня, знаменитость, звезда первой величины, вгляделась в мои темные татарские глаза, приблизила свое лицо к моему и, нежно протянув: — Ах, ты, мой птенчик, — влепила такой ослепительный поцелуй, что я до сих пор не понимаю, как не умер в тот момент, на той мифологической, былинной сцене.

Внезапно до нас донесся нарастающий грохот и рев. Стремительно поехал в стороны тяжелый занавес, и зал, стоя ждавший очередного выхода на поклон, увидел на сцене странную пару. Повисла тишина. Тамара Милашкина величественно выпустила меня из объятий и краем рта просвистела в мою сторону:

— Кланяйся, морячок!

Я поклонился. Новый взрыв аплодисментов раздался в зале.

Так же, краем рта, певица приказала:

— А теперь расходимся в разные стороны.

Больше я никогда в жизни ее не видел. Недавно узнал, что в середине восьмидесятых она, как и многие прежние звезды, покинула нас и уехала.

А вот с автографом вышла незадача.

У служебного входа Тамару Милашкину и Зураба Соткилаву ждала вежливо-восторженная толпа фантов средних лет, а мы, вышедшие в черных бушлатах в каштановую киевскую ночь, точно знали, что она с батоно Зурабом еще полчаса назад уехала на прием.

Переполненный до отказа счастьем, я выхватил из внутреннего кармана питерский блокнот и крикнул в багрянолистое пространство:

— Автограф! Тамары! Милашкиной!

Сумасшедший интеллигент в сером румынском пальто, картавя и задыхаясь, первым подскочил ко мне и почти шепотом спросил:

— А где прима?

— Какая «Прима»? — окрысился главстаршина Толстиков, куривший только «Родопи». — Сами стреляем!

— Погоди, Саша. — Мне стало жалко гражданского дядьку, — давайте мы вам подарим автограф Милашкиной.

— За пятнадцать рублей! — добавил хитрый Толстиков.

— Пятнадцать… — протянул румын. — А где же прима? Впрочем, давайте.

В общем, угостились мы на славу.

Капитан — лейтенант Иевлев, по-отцовски встречая нас из увольнения пол-первого ночи, принюхался и спросил:

— Где это вы были, хлопцы?

— Оперу давали, товарищ капитан-лейтенант!

— Ну и как там дают, на разлив с бутербродами? Марш спать, салаги! Исмагилов, а вы останьтесь.

Он взял меня пол локоток и, прихлебывая чай из щербатой кружки, провел в канцелярию.

— Звонил мне первый секретарь райкома. Говорит, вы на сцене с певицей обнимались…

— Я не обнимался!

— А что же вы делали? — не без яду спросил Иевлев, мысленно готовя мне месяц без берега и прочие земные кары.

— Я с ней целовался! — храбро ответил я.

Кап-лей поперхнулся казарменной бурдой, взглянул на меня изумленно, пожевал губами и сказал человеческим голосом:

— Ладно. Идите спать, КАВАРАДОССИ!!!